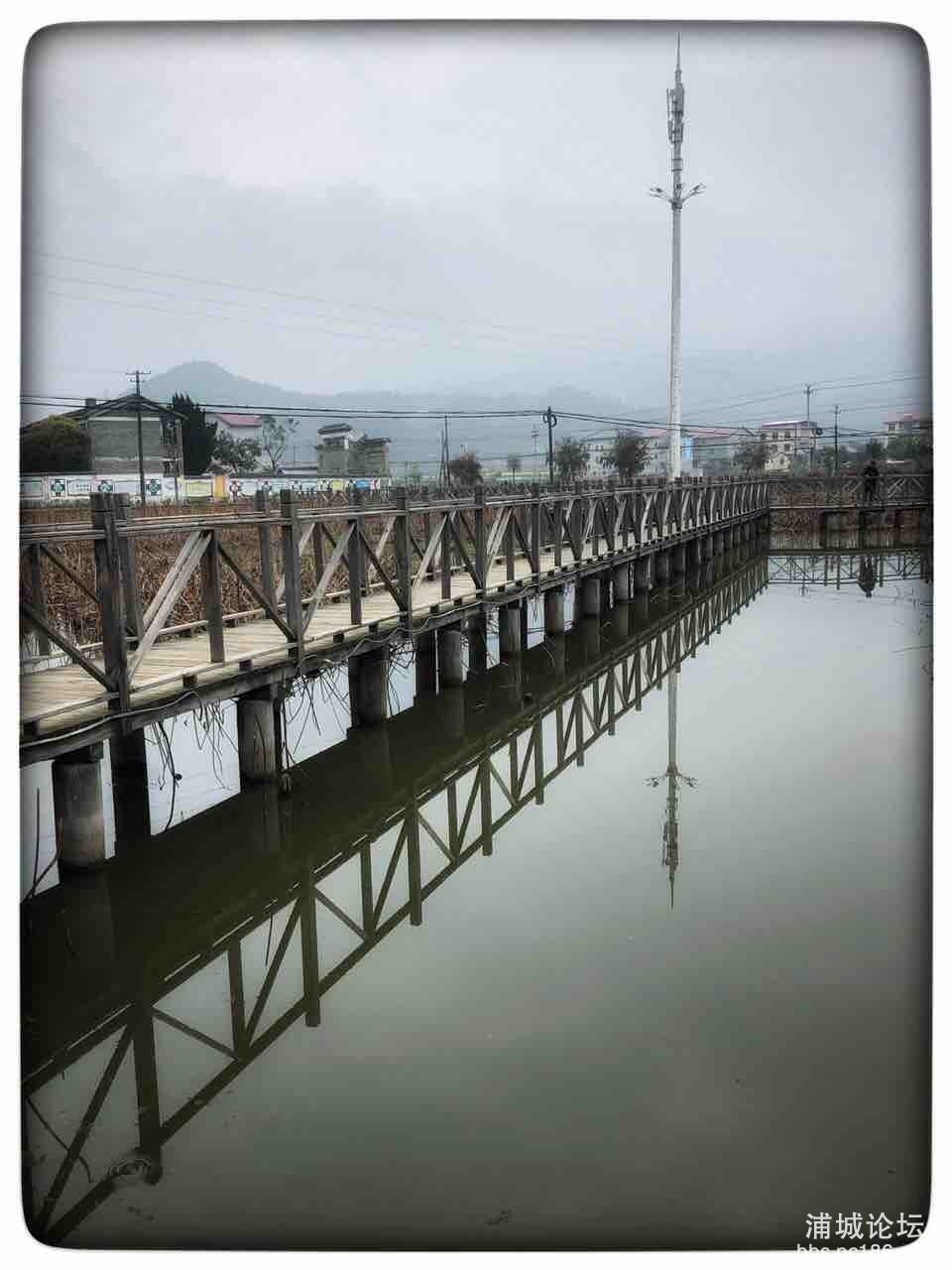

二月初的忠信上同村莲鱼共生池里,还是寂静一片,池边的桃花已然过了花期,飘零的花瓣,在树底星星点点分布着。池中的木栈道上,少了夏日里的聒噪,水面也极安静,旧岁的荷叶连着茎干,折回低垂,俨然一派冬眠未醒的懒散模样,其实你我都知道,在这安静的水下,新生命正在蓄势,就等一起来磅礴地苏醒。

莲鱼共生池旁,詹氏宗祠仅剩的门楼略显孤傲地矗立。宗祠建于1926年,三间牌楼式门楼,坐北朝南,总面阔18米,高8米,平面呈八字形,门宽1.7米,高3.2米,四个菊瓣纹门簪,门楣嵌阳刻“詹氏宗祠”石匾,上款“丙寅夏”,落款“康有为书”,四周浮雕缠枝牡丹花卉纹。

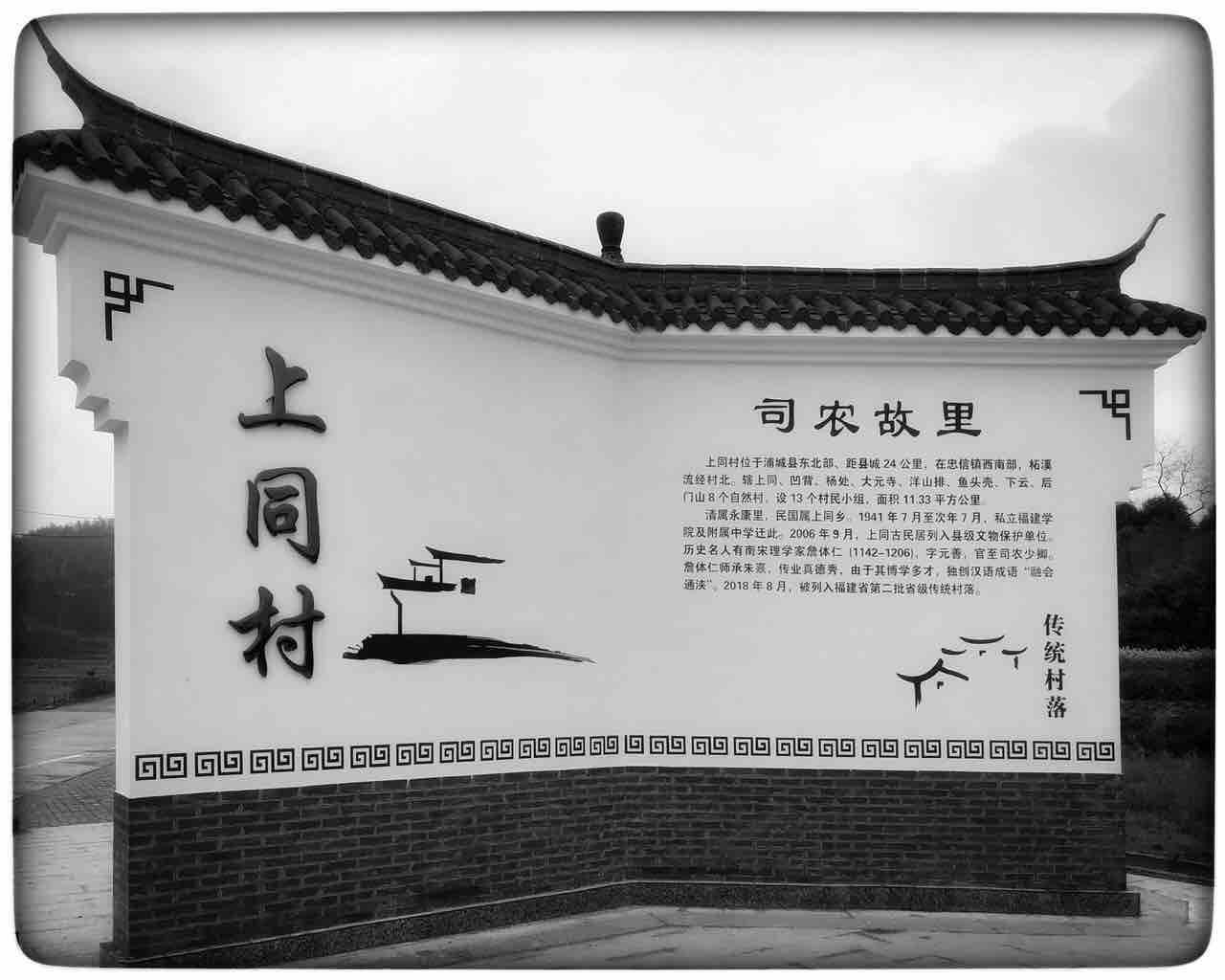

上同村,清属永康里,民国属上同乡。1941年7月至次年7月,私立福建学院及附属中学迁此。上同历史上出名人,南宋理学家詹体仁(1142—1206),字元善,官至司农少卿。詹体仁师承朱熹,传业贞德秀,由于其博学多才,独创汉语成语“融汇通浃”。2006年9月,上同古民居列入县级文物保护单位。2018年8月,被列为福建省第二批省级传统村落。

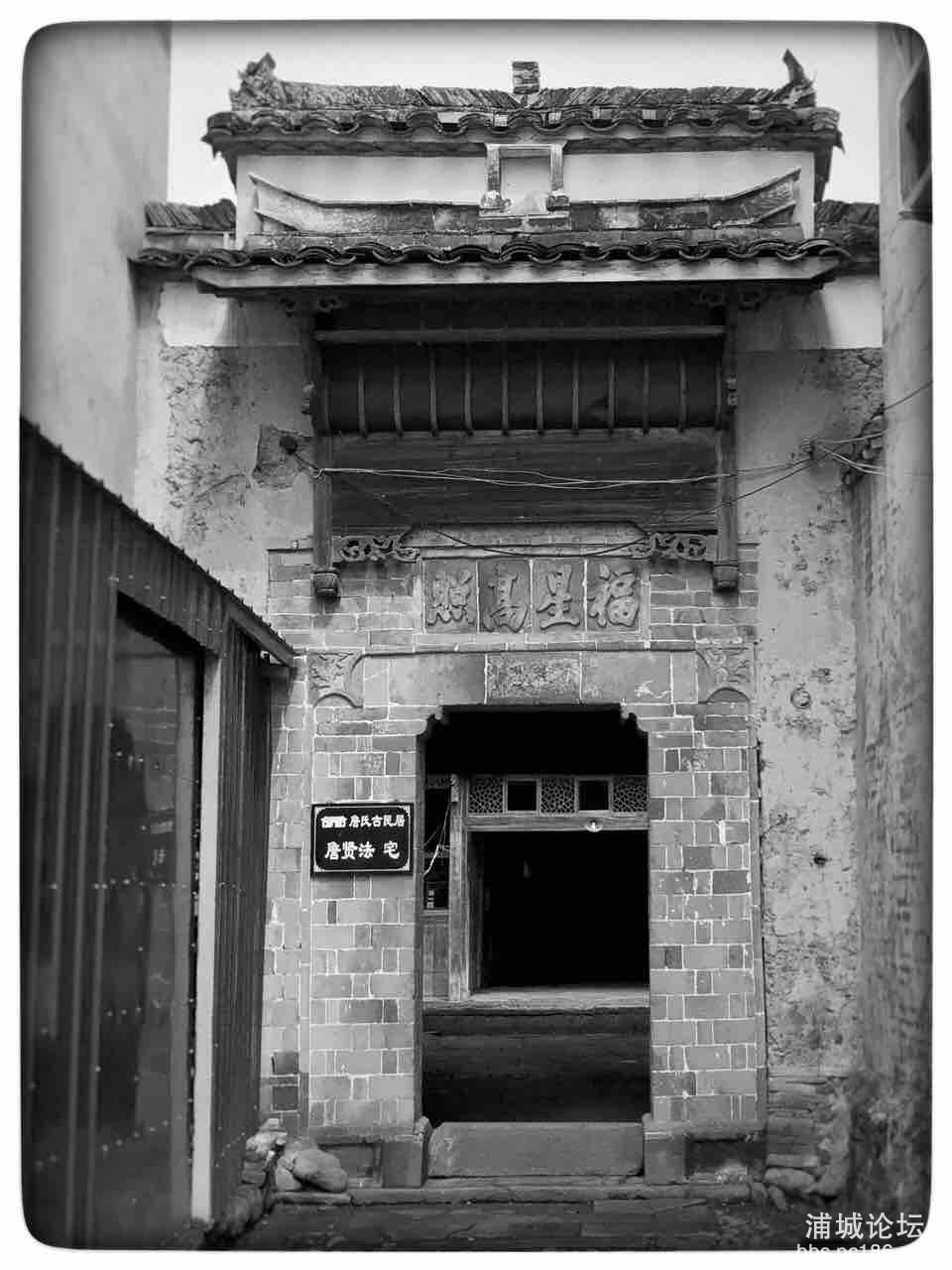

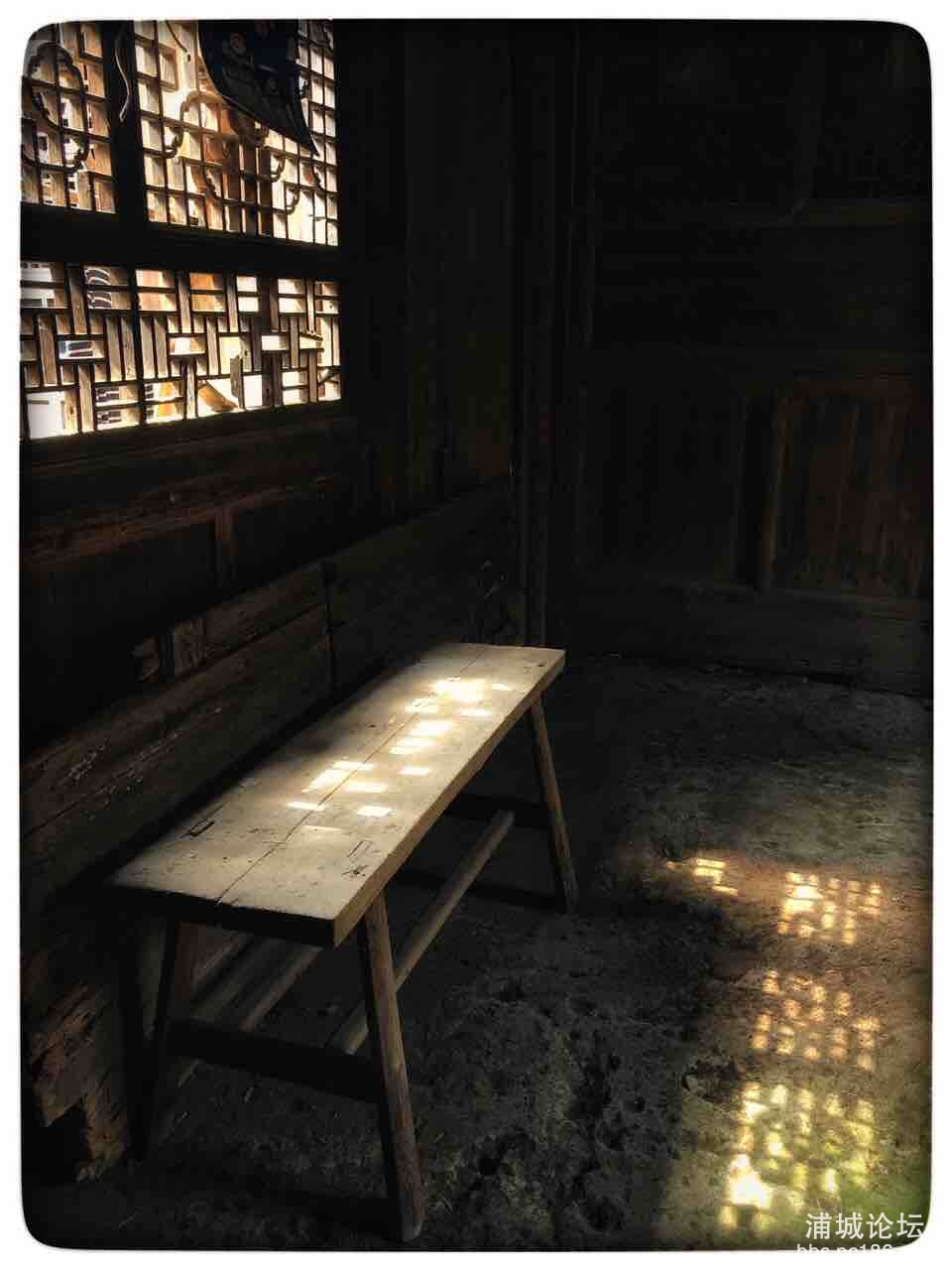

古民居群的正厅,多抬梁穿斗混合结构,门楣、房梁、柱子、窗棂、雀替、地砖等,无不透着古建筑的精美绝伦。经历岁月的洗礼,人为破坏,很多精致的木雕只剩下残缺样貌,但还是能感受当年的匠心技艺。

上同今存詹氏故居为百间房,清代建筑。建筑含门楼、正厅、后厅,内有五栋房屋组合而成,是我县保存较好的,面积最大的古民居群。

如果用财力雄厚来形容当时的房屋主人,据说当时的詹贤拔不仅在毕岭关里外属首屈一指,即便在整个闽北都相当有名气,其房屋的体量在民居群中为最,据说是他两兄弟一起建造。

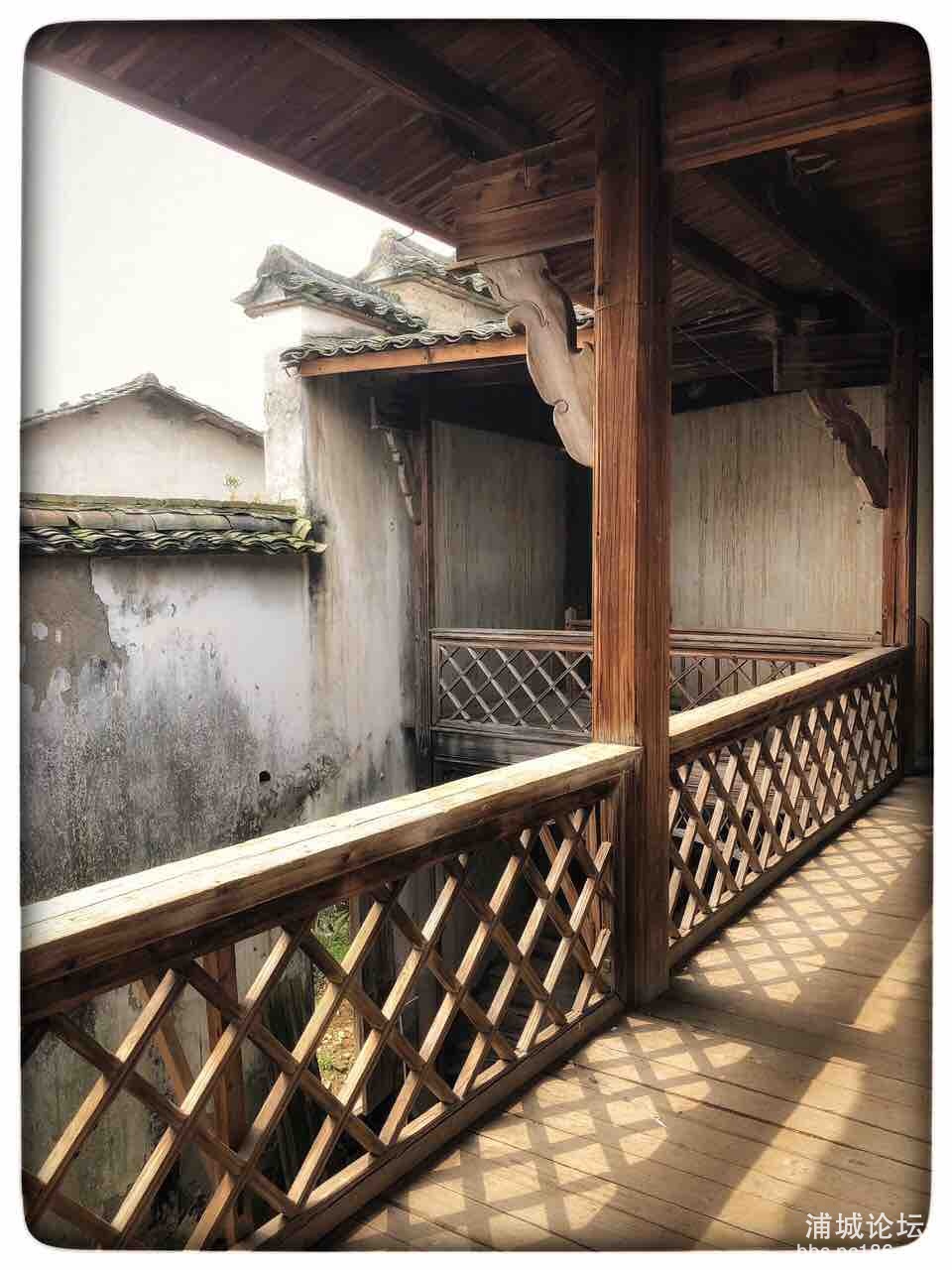

一直以来,“绣楼”一词多出现于古戏文里,如《西厢记》。有幸,詹贤拔的房舍也有绣楼。中国古民居多单层,绣楼是唯独分楼上与楼下。在房舍地基僻静的一隅,选建绣楼才合适,楼体为木结构建筑,通联楼上楼下的楼梯也是木质的。站在楼上的楼道空间,将视线铺向远处,那是令人向往的外面的世界。楼下有一小门,出了门,那是花园、菜园的所在。

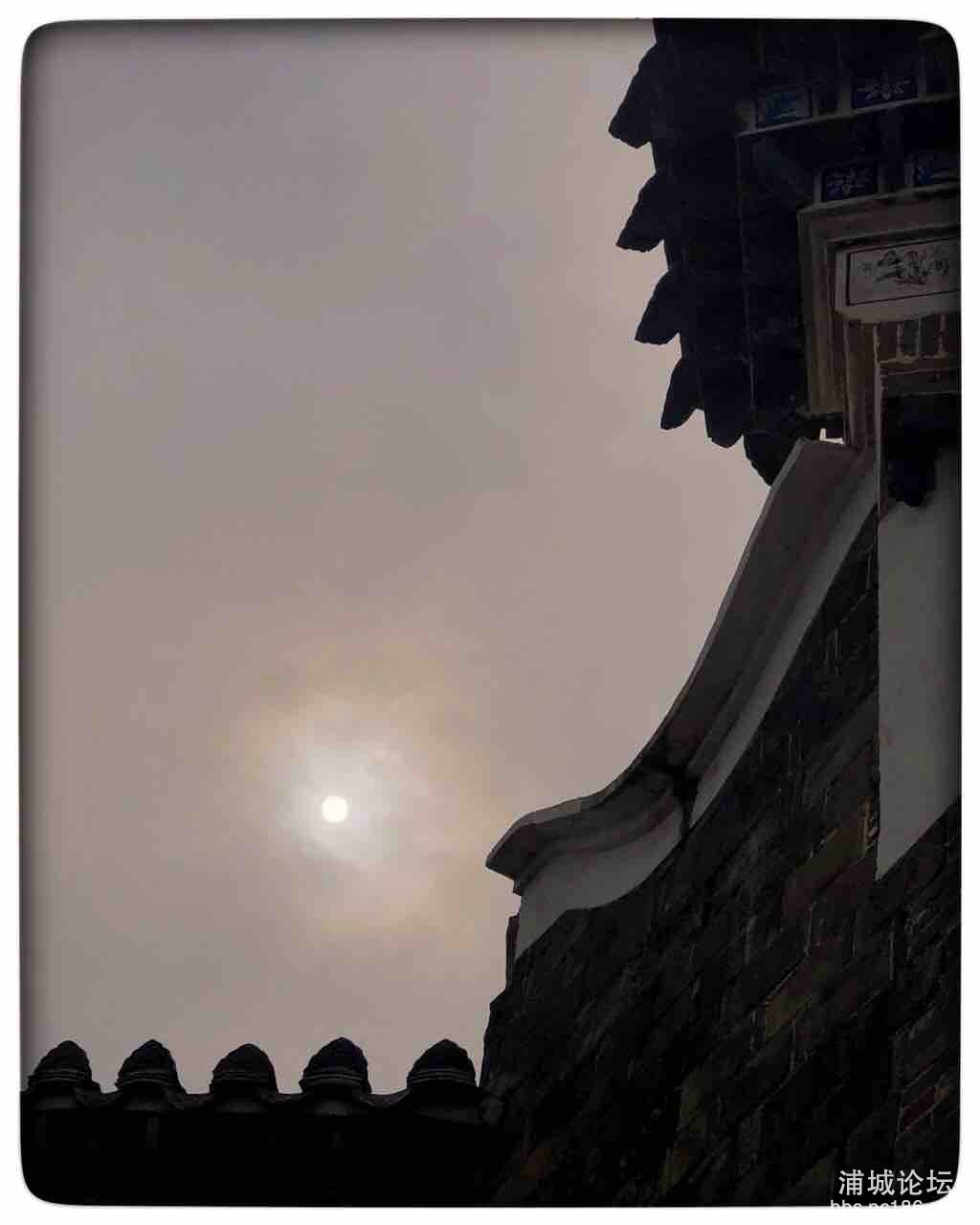

马头墙,除了隔断外联,也有防火的功效,詹氏古民居的马头墙飞檐不上翘,可以主人家的中庸行事风格。经过妥善的管理和修缮,古建筑便能几百上千年屹立不倒,俨然要比现代的混泥土建筑,结实、美观、耐用,这是古人的生存智慧的卓越呈现。

|