掩映在高山流水与参天古木之间的村庄,是一种藏不住的秀丽,早晨或黄昏的时候,站在深潭桥处望向高门,有种别样的美。

关于深潭桥的建造时间没有确切年代记载,只是知道这桥颇为古董,桥身由方正的开山石,堆砌成拱状,这对于工匠的要求是非常高的,石块的数量,堆砌的角度,必须严丝合缝,来不得半点偏差,举世闻名的赵州桥也是属于拱桥建筑,只是我们的深潭桥要来得袖珍些罢了,深潭桥原是廊桥建筑结构,且长度颇长,两头通风,夏季时节很是凉爽,只是岁月斑驳,廊桥逐段坍塌,就成了现在的模样,深潭桥已然退出当年的使用价值,坚固依旧的桥身,还留下青色的藤蔓,相互依存。

去追溯高门的历史渊源,据《浦城县志》中记载官路境内发现新石器至战国文化遗址7处,高门就占了3处,分别是新石器时代晚期古聚落古遗址:斧头岭和临江寺,春秋战国时的狗山千。

高门有个叫石塌头的地方,被后人称为老厝基,那是之前村人聚居的场地,据村中老人介绍,在老厝基溪旁的取水处,历史上曾出现一两百口人排队挑水的现象,边上还有一个叫洗菜滩的所在,足以见得当时的场面有多壮观,只是现今那一带无人居住,成了稻田,有村民说,那一片田地由于土层薄,容易干旱,土层底下多为石块,这就是先人居住过的痕迹。

在很长一段时间里,高门的建筑很大一部分为仓廊,仓廊也称为仓廪,是古代囤放和售卖粮食的地方,高门处几个粮食产区的中间,粮田相对较多,自然成了中心位置的所在,田地多为廿八都大户所有,仓廊的存在便有了价值,村中的仓廊多为孟氏、姜氏、杨氏等家族的产业,只是现今的仓廊文化已沦为历史,存在村人的脑海,至今留下些许老房子和断壁残桓,每当聊起这些古建筑的时候,村民也不禁感叹,多好的房屋就这样被拆了,赞叹那时的工艺匠心,建筑如何雄伟、精致。

关于老宅的记忆更多停留在天后宫,雕梁画栋,业已被拆,和天后宫同样命运的是应家老宅子,这座老宅是应氏先祖应星奎在光绪年间获得拔贡功名时所建,四柱、六扇门是朝廷的建筑规范,气势颇为宏大,多年前也因年久失修,被拆透着无奈。

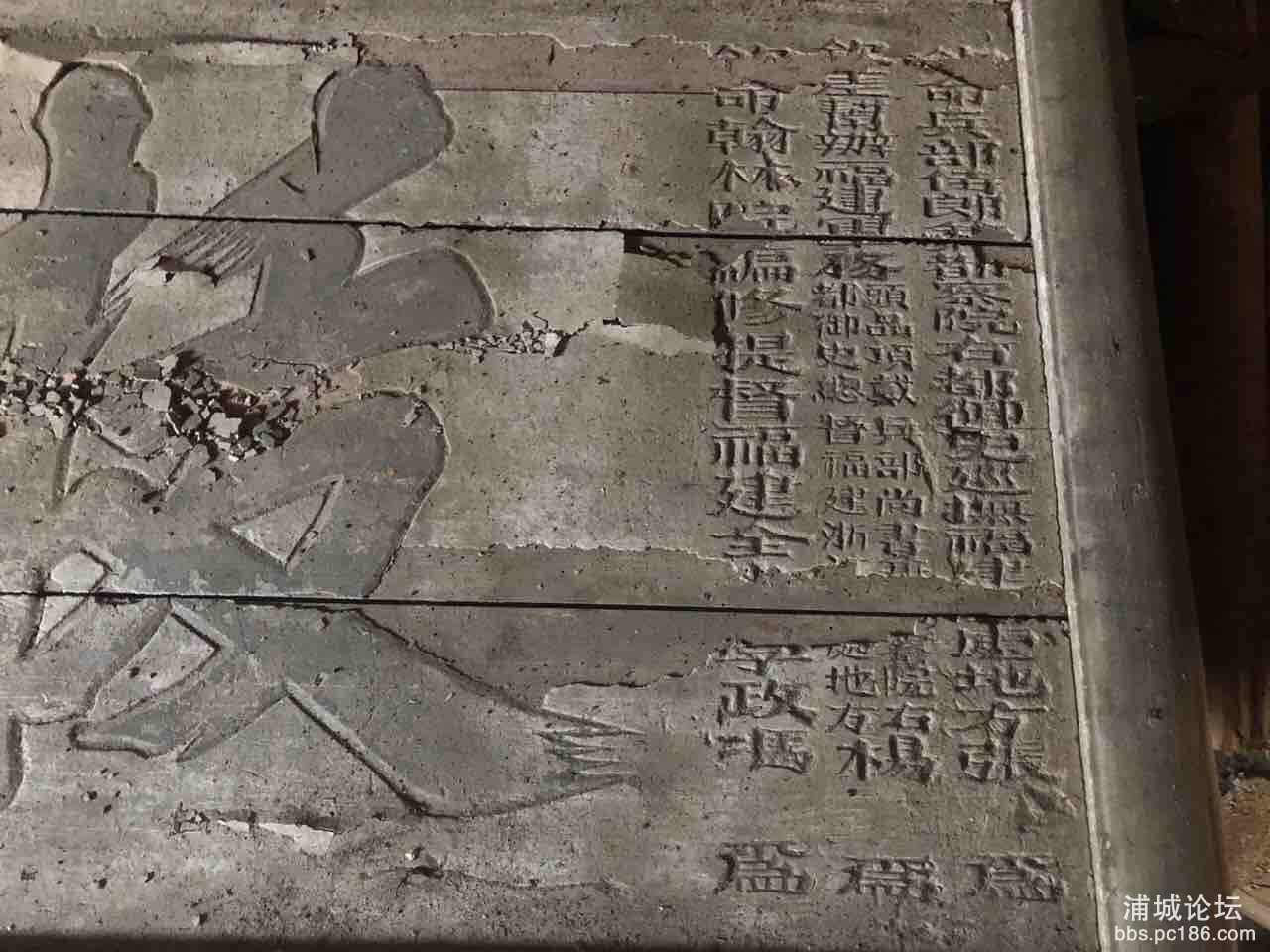

拔贡,科举制度中选拔贡入国子监生员的一种。清制,初定六年一次,乾隆七年改为每十二年(即逢酉岁)一次,由各省学政选拔文行兼优的生员,贡入京师,称为拔贡生,简称拔贡。同时,经朝考合格,入选者一等任七品京官,二等任知县,三等任教职;更下着罢归,谓之废贡。在牌匾上显示乙酉科选拔第一名,足见其何等优秀,据悉有在福建省地方任职。

历经沧桑变迁,现在高门所剩下的就是些许古木、桥梁,还有这清澈的流水了,希望这份独有的美丽能保留的更长久些。

|